あらゆるものがインターネットにつながり相互作用するモノのインターネットIoT。IoTを想定した仮想通貨IOTAと独自の分散台帳技術Tangleについて紹介します。

IOTAの生い立ち

IOTAはIoT(Internet of Things、モノのインターネット)のバックボーンとなる仮想通貨とそのネットワークの開発を目的として2015年に始まったプロジェクトです。

IOTA – Next Generation Blockchain

IoTとは、携帯電話やパソコンのみならず、あらゆるものがインターネットにつながり、モノ同士が相互作用する様子を表す概念で、IOTAはこのようなネットワークでやりとりされる仮想通貨となることを想定しています。車を駐車する際に、車が駐車料金を駐車場に自動的にIOTAで支払うといったユースケースを考えてみるとイメージしやすいと思います。

IOTAは2015年12月にICOで開発資金として約6800ビットコイン相当、当時のレートで3億円超を調達しました。2016年1月にはアルファ版のテストが始まり、同年6月にベータ版が公開され、現在に至ります。IOTAのコアの開発・管理は非営利団体IOTA Foundationが行っています。

2017年6月には仮想通貨取引所BitfinexでIOTAの取引がはじまり、IOTAはICO当初の数百倍に値上がりし、一躍注目を集めました。同時期にOutlier Venturesからの大規模投資が発表されています。2017年9月現在の時価総額は約17億ドルで、仮想通貨の時価総額ランキングでは9位に入っています。

IOTAが得意とする分野

これからIoTが浸透すると、大量に少額の取引、マイクロトランザクションが発生することが考えられます。マイクロトランザクションでは少額の手数料でも取引額に対する割合が大きくなりがちで、ともすると手数料の方が高くなってしまいかねません。さらに都度支払う手数料が積もり積もるとその負担も軽視できません。

IOTAはIoTのバックボーンを標榜するだけあり、大量のトランザクションを迅速に処理でき、取引にかかる手数料が無料です。また、発行量が約2779兆IOTA(総量固定)と他の仮想通貨に比べ各段に多く、IoTにおけるマイクロトランザクションを想定した単位設定と言えるでしょう(レートは百万単位のMIOTAで表示され、2017年9月現在1MIOTAが0.5ドル、55円ほどです)。

IOTAは大量のマイクロトランザクションの処理、手数料の無料化など、IoTに特化した特徴をどのように実現しているのでしょうか。次ではIOTAのコア技術Tangle(タングル)について見てみましょう。

分散台帳技術Tangle

IOTAのコア技術であるTangleは、有向非巡回グラフと呼ばれるデータ構造を応用した分散台帳技術です。トランザクションをまとめたブロックを直線的にハッシュポインターでつなげた一般的なブロックチェーンとの対比で、IOTAはTangleは「(ブロックチェーンをより一般化した)次世代ブロックチェーン」と形容しています。Tangleにはブロックの概念がないので正確には次世代ブロックレス-ブロックチェーンですが・・・。

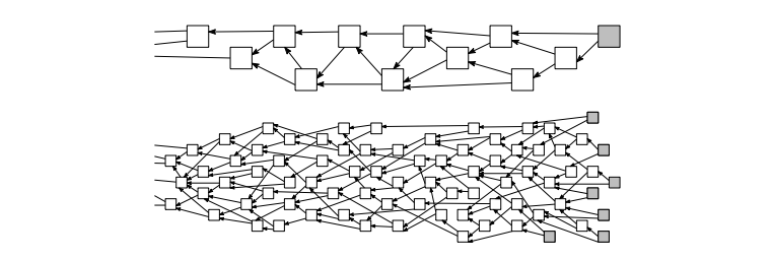

IOTAの分散台帳であるTangleグラフのイメージ図を見てみましょう。四角で表されたノードはIOTAのトランザクションで、時間は図の左から右へ流れ、灰色の四角で表されるノードが新しくネットワークに到着したトランザクションです。トランザクションからトランザクションにのびるエッジには向きがあり(有向)、あるトランザクションから同一のトランザクションへ戻る閉路がなく(非巡回)「有向非巡回グラフ」になっていることがわかります。

画像:Tangleグラフのイメージ図(Tangleホワイトペーパーより)

Tangleはデータ構造のみならず、トランザクションの承認でも一般的なブロックチェーンと一線を画しています。IOTAを使ってあるユーザーが新しいトランザクションを発行する場合、Tangle上の先行するふたつのトランザクションを検証・承認します。再びTangleグラフのイメージ図を見てみましょう。Tangleのグラフのエッジ(矢印)は取引の承認関係を表し、新しく到着したトランザクションから古いトランザクションに向けてエッジがのび、新しく到着したトランザクションが古いトランザクションを承認している様子を見てとれます。このようにTangleにはマイナーが存在せず、取引を行う当事者がトランザクションの承認を行うことでIOTAはスケーラブルかつ取引手数が無料のシステムを実現しています。

このほかTangleの特徴として、IoTでネットワークにつながるマシンパワーの限られたデバイスも想定して軽量であること、量子コンピューター耐性があることがあげられます。

トランザクションの重みづけアルゴリズム、攻撃への耐性といった詳細はホワイトペーパーに記述があります。

Tangleのホワイトペーパー(2016年4月3日付 バージョン0.6)

今後の展望

IOTAはブログで開発ロードマップを公開していて、コアクライアントの開発、軽量クライアントや協調して動くさらに軽量のクライアントの開発といった項目からはじまり、IOTAについて学べる教材の提供といった項目まで幅広く今後の計画が説明されています。

IOTA Development Roadmap – IOTA

APIの開発に助成したり、ハッカソンを開催したり、外部の才能の発掘、活用に積極的なIOTAですが、最近では国連気候変動枠組条約第23回締約国会議(COP23)会期中のハッカソンの共同開催が発表されました。

IOTA to Co-Sponsor U.N. Climate Change Blockchain Hackathon

マサチューセッツ工科大学とボストン大学の研究者からIOTA自作のハッシュ関数の深刻なセキュリティの脆弱性が指摘され、修正されるという危うい事態もありましたが、日々身近に感じるようになったIoTとともに、IOTAがベータ版を脱し、どのように進化するのか、Tangleがブロックチェーンの次の標準となるのか、注目しておきたいところです。